概要

【京泊教会】 慶長十一年(1606)~慶長十四年(1609)

京泊教会の歴史は慶長六年(1601)、初代薩摩藩主「島津家久(忠恒)」がフィリピンとの貿易を願ってマニラのドミニコ会に書簡を送り、甑島へ招いたことに始まります。

慶長七年(1602) ドミニコ会宣教師一行は甑島の長浜に到着、日本のキリスト教の新しい歴史がここから始まりました。

慶長十二年(1607) 宣教師フランシスコ・デ・モラレスは、薩摩藩主「島津家久(忠恒)」の許可を得て宣教の困難な下甑島の長浜から京泊へと移り、天主堂を建築して宣教の基礎を築きました。この教会には9名の宣教師がいた記録がありますが、その6名が殉教を遂げています。

京泊港は薩摩藩の重要な河口港であり、フランシスコ・ザビエルは鹿児島を去って平戸に向かう時、この港から出航したという伝承があります。

※現地説明板より

慶長七年(1602) ドミニコ会宣教師5人がマニラから下甑島の長浜に上陸

慶長十年(1605) 3年にわたる宣教活動の後、上甑島の里村に新しい教会を建立するが、数日後台風により倒壊。

慶長十一年(1606) 薩摩藩主「島津家久(忠恒)」の許可を受けて、甑島から京泊に移り教会を建立。聖ドミニコに捧げる。同時に癩療養所(ハンセン病療養所)を開設。

慶長十三年(1608)

七月二十二日 平佐領主「北郷加賀守作左衛門三久」の家臣「税所七右衛門敦朝」が、ここ京泊教会で受洗。洗礼名レオ。

十一月十七日 レオ税所七右衛門は再三にわたる北郷三久の説得にも関わらず棄教を拒絶。平佐の自宅付近の十字路で処刑された。薩摩における最初の殉教者となる。レオの遺体は、役人達によって葬られた二日後信者達によってひそかに掘り出され、京泊に埋葬される。

慶長十四年(1609) 薩摩からの退去を命じられたドミニコ会神父達は教会を解体し材木及びレオ七右衛門の遺体とともに長崎に赴く。

レオ税所七右衛門の遺体は一時長崎の教会に納められたが、慶長十九年(1614)十月の「徳川家康」禁教令によりマニラに送られ、同地のサント・ドミンゴ教会に安置された。その後、第二次世界大戦により行方不明となる。

京泊教会にあったロザリオの聖母像は今もマニラのサント・ドミンゴ教会に現存している。

※現地解説板より

京泊天主堂・京泊教会

県道44号線沿いに案内標柱がある。

付近の住宅には古い石垣も多く、先祖代々この辺に居住しているのだろう。

住宅と住宅の間に案内板と標柱有。

あまり横は見ずにさくさく上がる。

道が二手に分かれる所を上に行く左手側に進路をとる。

少し行くと古い石垣で出来た階段に着く。

江戸年間位のものか?

階段を登ると京泊天主堂跡に着く。

ちょっとした広さがある。

広場の真ん中にある木に十字架が掛けられていた。

京泊教会跡地からは海が見えそうだ。

当時は甑島まで綺麗に見渡せたのだろうか。

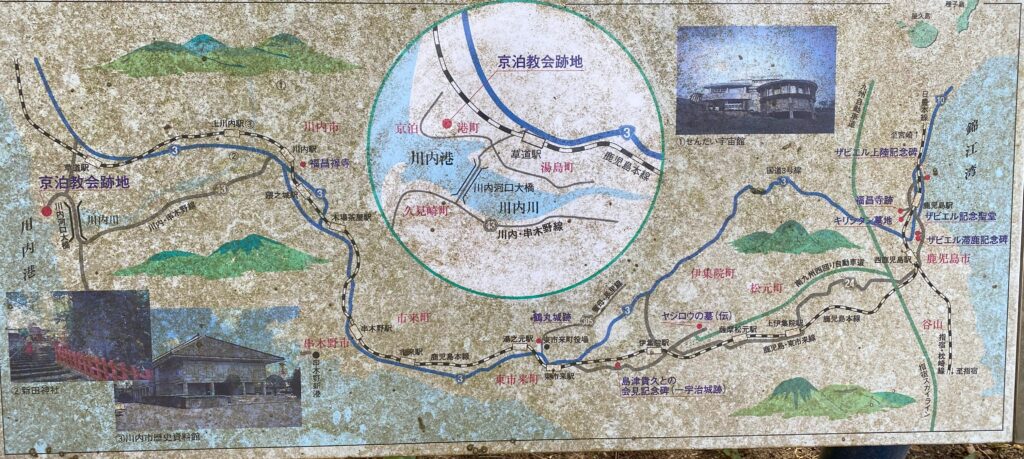

・現地説明板の鹿児島県内キリスト教関連史跡

場所

駐車場:川内港高速船ターミナル駐車場

※京泊天主堂跡付近は住宅街で道も狭いのでターミナルに停めるのが良いだろう。

夏は雑草が凄いので冬・春頃に訪れるのがオススメ。