概要

藩政時代における薩摩藩の軍港で、船手やドックを備えた造船所がありました。

船手は藩の直轄で、藩船の造修・管理・交通運搬の取締り、唐船に関する業務のほか、海路による参勤交代の御座船の出入りなどを任務としていました。

戊辰戦争で活躍した「春日丸」はこの久見崎で造られたものです。

慶長二年(1597)、豊臣秀吉の第二次朝鮮出兵(慶長の役)にあたり、

「島津義弘」勢 一万・「島津豊久」勢 八百の大船団が久見崎を出港し、豊臣秀吉の死によって翌三年大方の島津勢は再び久見崎に帰着した。

なお、造船所の大工頭を務めた樗木氏宅に保存されていた大量の造船関係文書などは、藩政時代の造船資料として極めて重要なもので、現在川内歴史資料館が所蔵している。

令和二年度に発掘調査を行い、造船所関連と考えられる石組や排水管などが確認された他、縄文時代から弥生時代、古墳時代、古代から中近世にかけては幅広い遺物が出土しています。

※現地解説板より

この軍港から平佐領主「北郷三久」も出港している。

樗木氏関係文書から復元した「関船」・「小早船」復元模型が展示されている。

遺構

鹿児島県観光サイトに薩摩藩久見崎軍港跡の想像図が掲載されている。

こちらでは現地説明板の写真を掲載する。

あたり一帯は昭和37年の河川改修により、ほぼ埋め立てられており見る影もない。

川内串木野線から見た遺構石垣遠景。

当時の軍港近くにあった諏訪神社(現在も同位置に存在)へとつながる石橋基礎跡。

軍港跡とは言い難いかもしれないが同時代のものと推察される。

石の底敷にも切削の跡が見える。

石積みが古く流石に崩れかかっている。

付近の埋め立てにより他の遺構は確認できなかった。

薩摩藩久見崎軍港入り口「船溜まり」。

400年近く前に武将達がここから出船している。

写真の辺りに藩政時代の石垣堤防があったそう。

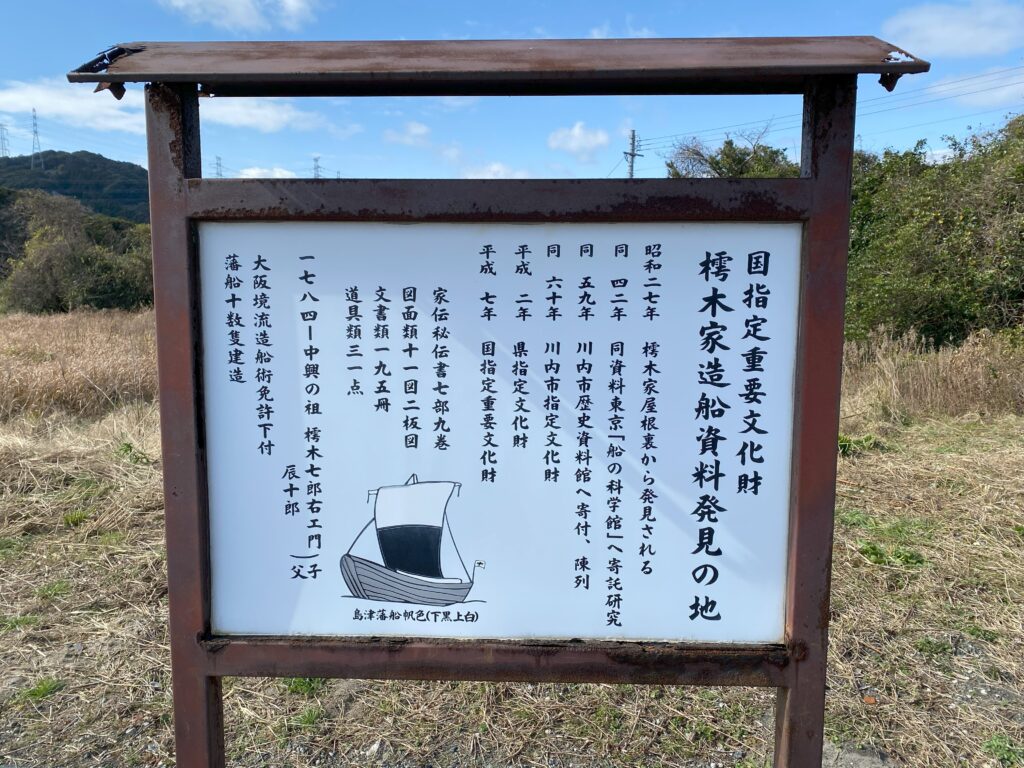

樗木家造船資料(国指定重要文化財)

現地には樗木家造船資料発見の地の説明板がある。

昭和二十七年 樗木家屋根裏から発見される。

昭和四十二年 同資料 東京「船の科学館」へ寄託研究

昭和五十九年 川内市歴史資料館へ寄付

昭和六十年 川内市指定文化財

平成二年 県指定文化財

平成七年 匡指定重要文化財

・家伝秘伝書七部九巻

図面類十一図二板図

文書類一九五冊

道具類三十一点

一七八四-中興の祖 樗木七郎右エ門 樗木辰十郎 父子

大阪境流造船術免許下付

藩船十数隻建造

・薩摩藩船帆色 下黒上白

この久見崎には

京へ上京する途上の「島津家久」公

朝鮮へ出兵する前の名護屋へ向かう途上の「島津義弘」公

両名が滞在した記録が残っている。

想夫恋(そうふれん)・久見崎盆踊

慶長の役に「島津義弘」公が一万余の兵士を率いて久見崎から朝鮮半島に出兵したのは慶長二年(1597)のことでした。翌三年には豊臣秀吉の死により全軍引き上げとなりましたが、兵士の中には戦病死した者も多く、この帰らぬ兵士たちを悼んで久見崎の夫を亡くした女性たちの間で踊られるようになったのが想夫恋のはじまりとされています。

お高祖頭巾に男物の黒紋付、腰に脇差を刺した女性たちによっておごそかな雰囲気の中踊られる想夫恋は、盆踊りの古い形を残しているとされ、かつては旧暦の七月十六日に踊られていましたが、現在は新暦の八月十六日に踊られます。

想夫恋は明治から大正の一時期中断していましたが、大正の末に復活して再び踊られるようになりました。

もともとこの踊りは、ここから50m程北側で現在は川内川になっている「洲の番」と呼ばれる場所で踊られていました。一時期、久見崎町内の上浜の松林内に踊り場を移していましたが、平成二十年(2008)から「洲の番」に近い現在の場所で踊られるようになりました。

※現地解説板より

逆行で見えないのはご愛嬌…

【慶長の役記念碑】移転の経緯

昭和七年三月 久見崎青年団が洲の番に記念碑を建立

昭和三十八年八月 川内河口港建設に伴い、洲の番から上浜に移転

平成二十年八月 上浜から日和山の市有地(平成十三年 竹ノ内静人氏寄贈)内に移転。

大将だろうと兵士だろうと一人の人間であることには変わりはない。

悲劇が再び起こる事が無いように祈る。

日和見山

久見崎軍港の一角にあり、空模様や風向きを観測し船出の決定や航海の安全を図るところです。

※現地解説板より

洲の番の想像図は鹿児島県観光サイトにあり。

久見崎は島津藩公時代に軍港として栄え、日和見山は水軍の出入時天候を観測していた見張所の遺蹟である。

またここには貞享年間に建てられた「空風火水地」と刻んだ五輪塔をはじめ昔日をしのぶにたりる数多くの墓石がある。

※現地解説板より

写真の消波ブロック側に洲の番があった。

場所

薩摩藩 久見崎軍港跡地

駐車場:久見崎公園駐車場

マップ内「諏訪神社」の北西そばにある橋が当時の石垣遺蹟

薩摩藩 洲の番跡地・日和見山(想夫恋踊り場)

駐車場:日和見山そばの堤防に一台のみ停められる場所有

想夫恋奉納日:毎年八月十六日