柚木崎城概要

【城名】柚木崎城(柚ノ木崎城)

【支城】池ノ尾城(内山城)・長崎城・去川城

【築城年代】不明

【築城主】不明(柚木崎氏とも)

【主な城主】柚木崎氏

【現住所】〒880-2322 宮崎県宮崎市高岡町五町 柚木崎

【長崎城】

・柚木崎城の東方約1500mの丘上にその親族が居城したという長崎城がある。これらの二城は柚木崎氏の祖先が創築したものと推測される。

【池ノ尾城】(内山城)

・高岡城(天ヶ城)の西方約1300mの丘上にあり、四面断崖で頂上の広さは約一ha、天文二年頃、伊東氏の族将伊東武蔵守の子佐兵衛佐の居城で、元亀年間(1570-73)頃に伊東の名将柚木崎丹後守が居城

池ノ尾城西区⇒柚木崎吉介 東区⇒落合四郎左衛門兼家 居城

西区には柚木崎氏の墓地が有

城下には柚木崎正家が建てたと思われる伊東義益供養がある。

日州一の槍突き「柚木崎正家」

本姓「藤原氏」

九条師輔–閑院公季–実成–公成–実季–公実–西園寺通季

「通季」十三世の孫「正盛」が肥後国から転じて柚木崎に移り、柚木崎氏を称する。

日向伊東氏家臣

日向国「柚木崎城主」「内山衆去川役人」(去川領主とも)

官位「丹後守」

【伝承】

黒糸威の鎧・三拾六さしたる大中黒の征矢・五人張の塗込藤の弓・鹿毛ふる駒に乗る

⇒壮士必読薩摩琵琶歌

黒革威の鎧・五枚甲の緒をしめ・白檀磨きの膝当て

⇒薩摩琵琶歌 2編

【木﨑原合戦】

木崎原合戦に出陣し、島津方の釣り野伏に掛かり敗走する伊東軍の殿となって討ち死にした。

島津義弘公との戦いには諸説ある。

【殿についての説】

粥餅田と呼ばれる地で肥田木玄斎と共に踏み止まり奮闘⇔正家一人とする史書もある

【最期に纏わる説】

①待ち伏せて弓で狙い討とうとした説(日州木崎原御合戦伝記)他

②殿による槍同士の一騎討ちだった説(三国名勝図会)他

③島津兵に囲まれて討たれたとする説(日向纂記)

④攻撃が外れた後義弘公に降伏を促されたが「二君に仕えず」と断って討たれた説(三国名勝図会)

⑤弓を投げ捨て義弘公に恭順すべく平伏したが、策ではないかと警戒した義弘公に槍で突き殺されたとする説(日州木崎原御合戦伝記)他

⇒その場合、義弘公が子孫を召し出したのは、恭順を示した者を討ち取った自戒の念からとされる。

柚木崎丹後守正家の墓所訪問記事⇒【粥餅田古戦場】

穆佐郷柚木崎家

家紋:丸に並び鷹の羽

義弘公が丹後守を憐れにおもい、子孫の有無をたずね、柚木崎次郎右衛門という者が丹後守の子孫であるというので、禄二十四石を賜い、高崎郷におらしめた。後に「柚木崎丹後」という者が真の嫡孫であることが明らかになったので、先の次郎右衛門はうそをいったことがわかり、その禄を取り上げ丹後に与えた。その子孫は穆佐に居住し「柚木崎平右衛門」といったという。

天辰郷柚木崎家

家紋:丸に橘

柚木崎正家の子、「柚木崎平右衛門」は諸県郡穆佐郷(宮崎県東諸県郡高岡町)に居住。

その子「柚木崎正信」は島津義弘に仕え、穆佐郷下倉永村星崎門24石9斗を賜った。

後、飛松・丸目氏等と共に北郷三久に従い、諸県郡都城郷(宮崎県都城市)から

薩摩郡平佐郷天辰村(薩摩川内市平佐町天辰)に移住。

子孫は平佐北郷家家臣として、子孫権現宮祠菅・平佐皿山焼役人・北郷家高役等を歴任。

家紋は平佐北郷家より賜ったものであろう。

小林郷柚木崎家

家紋:丸に違い鷹の羽(丸に並び鷹の羽も?)

丹後守の支族であるという。

あるいは丹後守の子孫の者が先祖戦死の縁故の地、鬼塚原に近い芹川に移住して今日に至ったか。

柚木崎谷川地区

柚木崎城がある柚木崎谷川地区。

どこか麓らしい雰囲気漂う穏やかな時間の流れる場所だ。

柚木崎谷川地区に鎮座する社。

名も無く鳥居もなく。

石塔群。

長年柚木崎谷川地区を見守ってきたのだろう。

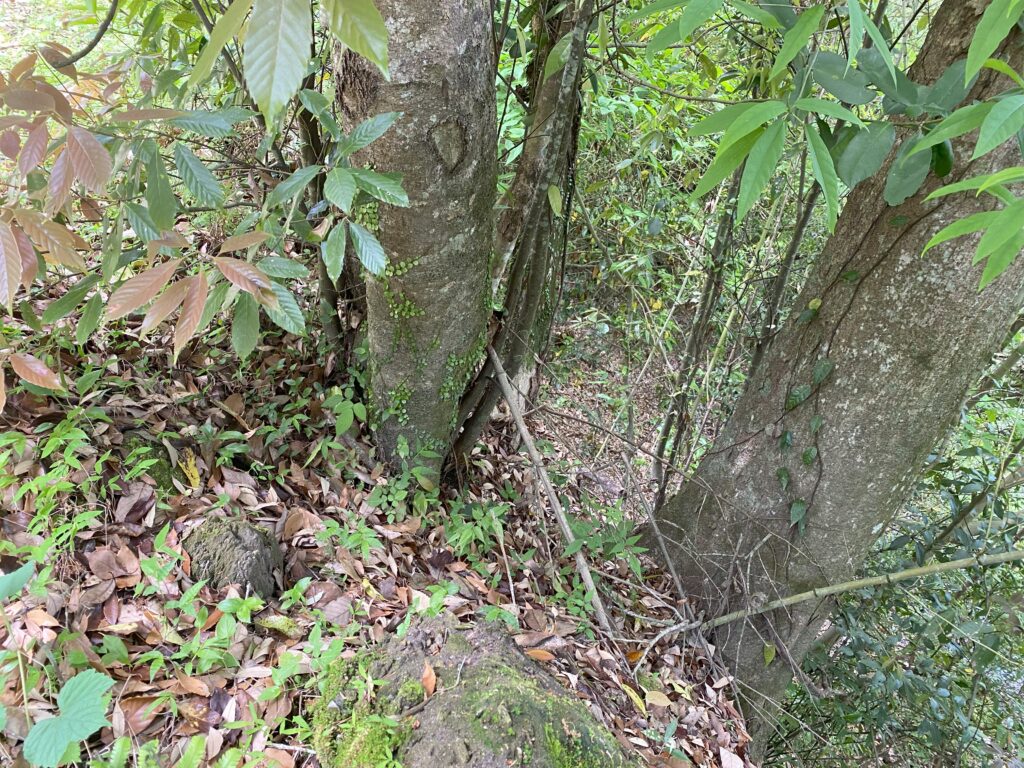

柚木崎城遺構

写真左側に写る小高い山が柚木崎城跡とのこと。

かつては門の跡の土地などが残っていたそうだが、度重なる造林・伐採で崩れ全てなくなってしまったそう。

柚木崎城横を通る林道。

右手側が柚木崎城跡だが入り口も無く、荒れている為入れない。

左手側が崖になっており、こちらは山城感が残っている。

当時はそばを流れる大淀川まで城があり、行き来する船の取締りなどをする拠点でもあったのではと推測できる。

場所

柚木崎城

駐車場:柚木崎谷川地区から堤防付近に少しだけ停められる場所有。長時間は迷惑になるかもしれないので注意。

長崎城

【参考資料】

・鹿児島県郷土史大系 巻八

・史跡で綴る都於郡伊東興亡史(大町三男氏)

・日本城郭大系 第16巻より

・壮士必読薩摩琵琶歌

・薩摩琵琶歌 2編

・川内市史 柚木崎好武氏文書

・小林市史 第一巻

・島津義弘の軍功記(島津修久氏)

・さつまの姓氏(川崎大十氏)