平佐城

薩摩川内市の主要駅川内駅から徒歩20分程、川内商工前バス停から程近い場所に平佐北郷家墓地はある。

この地はかつて、「島津義久」と「豊臣秀吉」の軍が激突した地、平佐城としても有名。

残念ながら宅地造成が進み山城の遺構はあまり多くは残されていない。

※この時の城主は「桂忠昉」

平佐北郷家菩提寺から川内商工高校の辺りは遺構はともかく、形はよく残っている。

ちなみに同地は明治以降の平佐北郷家屋敷跡でもある。

長照山梁月寺

宗派:曹洞宗 石屋派

本山:竜峯寺(都城)

本尊:聖観音

創建:慶長元年

開山:香山梵桂和尚(竜峯寺六世)

開基:北郷三久

中興:昌林全久和尚

寺格:北郷家菩提寺 祈願所

由緒:北郷三久が慶長元年、父「北郷時久」(一雲軒・法名「月庭梁新庵主」)の菩提寺として創建。

法名から「梁月寺」

廃寺:明治元年

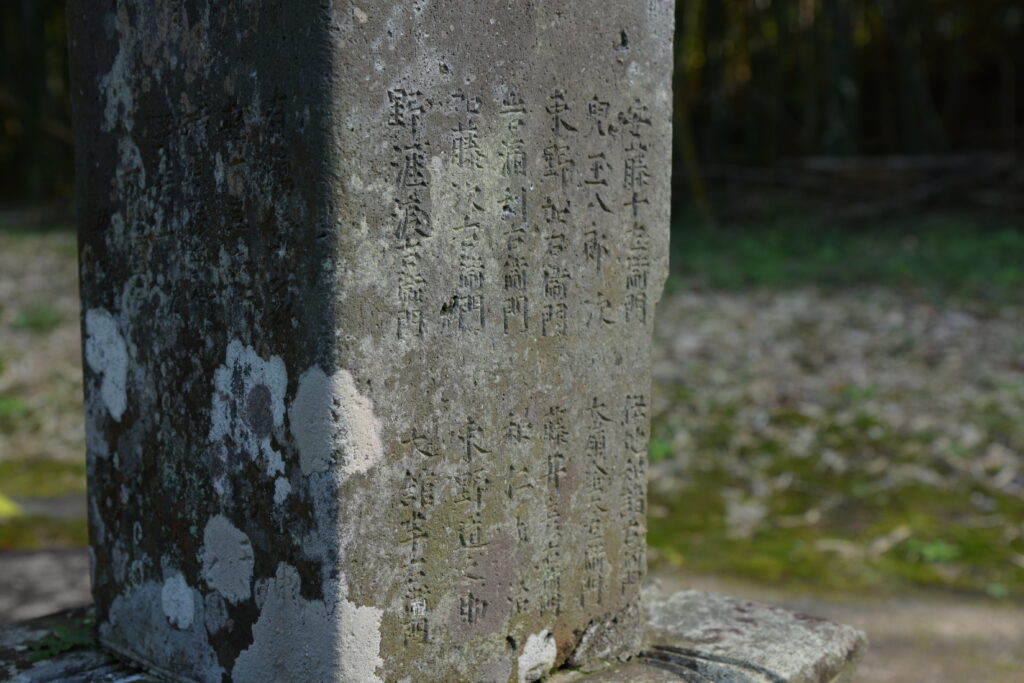

北郷家の歴代当主とその妻、子供達のお墓が並んでいます。特に平佐北郷家初代「北郷三久」の墓は高さ2.5mの石屋に納められた重厚な五輪塔で、往時の平佐北郷家の勢力が偲ばれます。墓地一帯は平佐城東の一角にあたる。

※現地説明板より

平佐北郷家

北郷家は、南北朝時代の島津家四代当主「島津忠宗」の六男「北郷資忠」を始祖とする一族である。

中世には、代々日向国都城(宮崎県都城市)に所領を持ち、文禄年間(1590年代)の太閤検地によって、北郷家第十代当主「北郷時久」は薩摩国祁答院(現在のさつま町から薩摩川内市祁答院町の地域)へと所領替えになりました。

その北郷時久の三男「北郷三久」が平佐郷・高江郷・樋脇郷など合わせて一万石余の所領を与えられ、平佐城を居城とします。

ここに平佐北郷家が始まり、江戸時代を通じて代々平佐を中心とした地を治めました。

その後も、平佐北郷家は朝鮮出兵での活躍をはじめ、白和(薩摩川内市白和町・平佐町・横馬場町のあたり)における唐人町の形成や平佐焼の庇護、歌道への精通、薩摩藩家老などの要職歴任、北越戊辰戦争への従軍など、歴代当主は多方面で活躍しました。

※現地説明板より(一部追記)

平佐北郷家始祖「北郷三久」

父「北郷時久」母「北郷忠孝娘」

天正元年(1573)三月十日 都城にて生まれる(新暦1573年4月11日生)

幼名「千代鶴丸」

名「宗次郎」「作左衛門」

官位「佐渡守」「加賀守」

法名「義山忠孝庵主」

初妻:「伊集院忠棟」の娘

継室:「島津歳久」の娘「花屋夫人」※数カ月のみか

後妻:「上井覚兼」の娘

島津家の墓塔は宝筐印塔が多いのに対し、北郷三久公の墓塔は五輪塔型。

そしてとても大きい(墓塔160~180㎝・石屋250㎝程度)。

北郷三久公以降は宝篋印塔型。

【戦国島津を支えた北郷三久と同世代の島津家中】

伊勢貞成・永禄十二年(1569年)4歳上

島津豊久・元亀元年生(1570年)3歳上

伊勢貞昌・元亀元年生(1570年)3歳上 ※貞成実弟

喜入忠続・元亀二年(1571年)2歳上

上井兼政・元亀二年(1571年)2歳上

島津久保・天正元年生(1573年)同歳

入来院重時・天正元年生(1573年)同歳

島津忠仍(東郷重虎)・天正2年(1574年)1歳下 ※豊久実弟

島津忠恒(家久)・天正四年(1576年)3歳下

伊集院忠真・天正四年(1576年)3歳下

「北郷三久」生涯略歴

天正十四年(1586年)【13歳】 【豊後侵攻】豊後大友氏征伐「島津義弘」3万の軍勢として肥後路からの侵攻に従陣。「初陣」

※豊薩合戦の初戦、岡城支城「佐田常任・阿南勘解由之丞の守る高城攻め」か。

天正十四年十一月十一日 「北郷作左衛門(三久)」「相良新右衛門」平佐城普請の任につく。

天正十五年(1587年)【15歳】 「北郷三久」殿下への勤仕の為京都へ登る。(真田信繁のように秀吉の下で奉公する形か?※あくまでも可能性として)

北郷時久五男三久弟「北郷忠頼」関白秀吉川内泰平寺の陣営に人質として送られる。

天正十五年五月二十八日 秀吉、御朱印を以て「日向三股院 一千町」を与う。

天正十五年六月 「島津義久」上洛時、「北郷三久」随従す。

天正十八年(1590年)二月二十八日【18歳】 豊臣秀吉の小田原城攻めに参陣。島津義弘嫡男「島津久保」の士、十五騎と共に従軍(従兵四百五十人)。二月三日都城発 九月七日京都へ戻る。

文禄二年(1593年)九月八日【21歳】 同じ歳で行動を共にすることが多かった島津義弘嫡男「島津久保」が朝鮮在陣中に病死(享年21歳)

文禄二年(1593年)十月 朝鮮出兵に従い渡海滞陣す。

文禄三年(1594年)十二月十四日【22歳】 兄「北郷忠虎」が朝鮮で病死(享年39歳)

文禄四年(1595年)五月【23歳】 北郷本家で父「北郷時久」の薩摩祁答院への転封により、自らの所領である三股院一千町を「島津義久」へ献上。

文禄四年(1595年)六月十一日 先妻(伊集院忠棟娘)が逝去。

文禄四年七月五日 嫡子「長千代丸」5歳と幼少の為「島津義久」「島津義弘」連署により北郷家当主名代の證書を賜る。 ※都城島津史誌では正式に家督を継いでいる。

文禄四年十月七日 三股院の替地として、薩摩郡「平佐・天辰・宮里・高江」入来院「塔之原」祁答院「久富木村」市来「川上村」合計「一万一千五百四十三石二斗五升八合六才」を賜う。

慶長元年(1596年)二月二十一日 「北郷三久」、「島津義弘」「島津忠恒」親子に従い朝鮮へ渡海。

慶長二年(1597年)八月十二日~十五日【24歳】 【南原城の戦い】大将「宇喜多秀家」の島津隊は、「島津義弘」「島津忠恒」が一万人の軍勢を動員。

「北郷三久」鉄砲で騎馬武者を討つ。

慶長三年(1598年)四月二十九日【25歳】 明渡使を遣わして日本軍の帰還を含め、「北郷三久」「種子島久時」応接す。

慶長三年九月二十二日 「北郷三久」「伊集院忠真」の軍勢、朝鮮軍と対峙するも昆陽城から「島津義弘」率いる島津本体と合流すべく泗川新城へ退却。

慶長三年十月一日 【泗川の戦い】島津勢一斉に出撃し、明・朝鮮軍20万を撃破。

・「朝鮮泗川陣諸衆鎧毛色記」(都城島津邸蔵・江戸時代後期)より

北郷三久「赤糸ニテ候泗川合戦専赤糸ニテ候黒糸の具足モ有之タルカト覚申候」とある。

※三久公は赤糸の甲冑と黒糸の甲冑を有していたことが記されている。黒糸の甲冑は川内歴史資料館蔵の物か。

・「泗川表討捕首注文」(鹿児島県立図書館蔵・薩摩旧記雑録後編)より

北郷作左衛門(三久)「四千百十六」人を討ち取ったことが記されている。

・本藩人物誌「北郷三久」より

「義弘公御奇計ヲ似被召崩追打也三久モ諸軍同前打出追打之処三久明人ト馬上ニテ組合両馬之間二落候ヲ 忠恒公被遊御覧御馬ヲ被駈寄下リ立候テ右之敵ヲ御打果サレ其首ヲ三久家臣東野又兵衛二持可申由被仰付候依之三久辛キ命ヲ助リ又々馬二打乗追打候此時三久赤糸威之鎧着用ニテ候」

【訳】義弘公策を用いて相手を崩し、更に追い討ちをかける。三久も同時に追い討ちに打って出たところ、明人と馬上にて組合になり両馬の間に落ちた所、忠恒公が馬にて駆け寄り下馬しこの敵を打ち果たした。この首を三久家臣東野又兵衛に取る様に申しつけた。三久は辛くも命が助かったそばから又馬に乗り追い打ちを掛けた。この時三久は赤糸威の鎧を着用していた。

慶長三年十一月十八日 【露梁津の海戦】島津軍、明・朝鮮水軍を撃破。

慶長三年十一月二十一日 唐島(巨済島)を出帆、十二月十日博多帰順。「北郷三久」慶長の役の項により、高千石を賜う。

慶長四年(1599年)三月【26歳】 【庄内の乱】「北郷忠能」元服し家督を継ぎ出陣するが、実務は「北郷三久」が担い奮戦、北郷忠能は旧領都城に復す。

慶長五年(1600年)五月四日【27歳】 征韓役の恩賞として日向庄内の「下水流・有水」千石を加増。

慶長六年(1601年)一月二十八日 庄内役の恩賞として、日向諸県郡「志和地」千石を加増。

慶長七年(1602年)三月十七日【29歳】「島津家久(忠恒)」江戸行きに御供す。

元和元年(1615年)【42歳】 【大阪夏の陣】「北郷三久」家臣「二百六十人」を率いて出陣。この年「加賀守」と改める。平佐に若宮八幡(兼喜神社)を創建。

元和六年(1621年)【48歳】 享年四十八歳 法名「義山忠孝庵主」 平佐梁月寺に眠る。

「河野四郎左衛門」「竹下次郎左衛門」殉死

「島津義久」「島津義弘」「島津家久(忠恒)」に仕えた功により「一万三千五百石余」となる。

島津義弘公と茶の湯

「軍功ある武将も手元が震える」

北郷久加お茶を進上する

川内平佐北郷家の北郷佐渡守久加は、義弘公をお招きし、自身のお点前で公にお茶を差し上げようとされたことがありました。

このとき、久加はどうしたわけか殊のほか慌てて手元が震え、お茶入れの口に茶杓を入れるときに愉々あせって慌て、どうしようも無く、兎にも角にも、茶杓を取り直し、御前へ向かい、

「朝鮮国での合戦の折も、こんなにあせって慌てたことなどはございませんでしたのに」と申し上げました。

そして、それから徐にお茶のお点前に取りかかると、漸やく気持ちも治まって首尾よくお茶を差し上げることが出来た、と言う事です。

※久加の生年は朝鮮の役の後、慶長九年(1604)。それ故、久加は朝鮮には出陣しておらず、従ってこの逸話は久加の父、北郷三久のことではないか、と思われます。

「島津義弘公と茶の湯」より 島津修久氏著

江戸時代の平佐北郷家当主

二代領主 北郷 久加(ひさます) 1604~1680

父「北郷 三久」嫡子

母「上井 覚兼 娘」

生「慶長九年(1604)」

幼名「千代菊丸」

別名「又次郎」

官位「佐渡守」

初室「新納 忠清 娘」 継室「種子島 久時 娘」

薩摩藩主「島津 光久」

役職「城代・家老(国老)・金山惣奉行・旅家老」

地頭職「伊集院・高岡・高城」

没「延宝八年(1680)七十七歳」

法名「法性院殿正覚存貞庵主」

三代領主 北郷 久精(ひさきよ) 1625~1679

父「北郷 久加」嫡子

室「島津 久通 娘」※宮之城島津家

生「寛永二年(1625)」

幼名「亀千代丸」

別名「作左衛門」「宗次郎」「久盛」

地頭職「高城郡高城・隈之城」

法名「宗鑑院殿空念真性大居士」

没「延宝七年(1679)十一月二十四日 六十五歳」

四代領主 北郷 忠昭(ただあきら・ただあき)1651~1688

父「北郷 久精」嫡子

室「島津 光久 娘「萬寿」」

生「慶安四年(165)」

幼名「仙千代」

別名「宗次郎」

薩摩藩主「島津 光久」

役職「家老(国老)」

地頭職「隈之城」

男子無 二女「松袈裟」に二代「北郷久加」の娘の子「相良頼安」を婿養子とす

法名「光厳院殿徳翁良天大居氏」

没「貞亨五年(1688)三月一日 三十八歳」

五代領主 北郷 久嘉(ひさよし)(頼常) 1675~1723

父「相良 頼安 二男」

母「北郷 忠昭 娘」

室「島津 光久 娘「徳鶴」」

生「延宝三年(1675)」

別名「頼常」「宗次郎」「左兵衛」「作左衛門」

薩摩藩主「島津 吉貴」

役職「家老(国老)」「一所持」

地頭職「隈之城・百次」

法名「円常院殿徳厳峰大居士」

没「享保八年(1723)十一月二十七日 四十九歳」

六代領主 北郷 久英(ひさてる) 1715~1724

父「五代「北郷 久嘉」の嫡男「北郷 久度(久慶)」

(久度は家督を継がず三十二歳没)

母「島津 義虎三男「島津 忠清」曾孫=久健の娘」

生「正徳五年(1715)」

法名「桃渓院殿自仙浄性大居士」

没「享保九年(1724) 九歳」

七代領主 北郷 久達(ひさみち) 1696~1746

父「五代北郷久嘉四男」(北郷久度弟)

母 四代「北郷 忠昭 娘」

室「肝付 兼達 娘」

生「元禄九年(1696)」

別名「久輔」「資茂」「資昌」「四郎」「作左衛門」

藩命により家督を継ぐ

地頭職「馬関田・綾・隈之城」

法名「実眼院殿性円玄成大居士」

没「延亨三年(1746)十二月二十二日 五十三歳」

八代領主 北郷 久伝(ひさちか) 1731~1770

父「北郷 久達」

母「肝付 兼達 娘」

室「町田 久連 娘」

生「享保十六年(1731)」

別名「易袈裟」「佐次郎」「民部」「主膳」

地頭職「野尻・隈之城」

法名「瑞岩院殿喚応(与)了宗大居士」

没「明和七年(1770)十月一日 四十歳」

九代領主 北郷 久陣(ひさのぶ) 1735~1793

父「北郷 久達」

母「肝付 兼達 娘」

生「享保二十年(1735)」

別名「資方」「資典」「辰袈裟」「辰次郎」「作左衛門」「松香」

安永七年 天辰村に窯場を設営し平佐焼創始(平佐焼)

地頭職「隈之城」

法名「梁乗院殿松春道長大居士」

没「寛政五年(1793)十一月六日 五十九歳」

十代領主 北郷 久珉(ひさたみ)(久鏜) 1762~1850

父「島津 久籌 二男」※島津 久籌は加治木家庶流

生「宝暦十二年(1762)」

別名「久平」「作左衛門」「主膳」「佐渡」「内記」「松翁」

薩摩藩主「島津 斉興」

役職「家老(国老)」

地頭職「曽於郡・隈之城・小根占」

※郷土史「千台」では八代「久伝」九代「久陣」と兄弟で三男に当たるとの記述もある。

法名「清香院殿松翁功節庵主」

没「嘉永三年(1850)二月十四日 九十一歳」

十一代領主 北郷 久敬(ひさたか) 1789~1839

父「北郷 久珉」 母「北郷 久伝 娘」

室「末川主膳 娘」

後室「佐多直陳 娘」

生「寛政元年(1789)」

役職「勘定奉行・寺社奉行」

地頭職「高隈」

法名「西来院殿廓性了無大居士」

没「天保九年(1839)六月二十六日 五十一歳」

十二代領主 北郷 久新(ひさよし) 1805~1851

母「島津 久郷 娘」※宮之城島津家十一代「島津 久当」

生「文化二年(1805)」

役職「当番頭」

法名「景光院殿昌山良雄大居士」

没「嘉永四年(1851)九月九日 四十七歳」

十三代領主 北郷 久信(ひさのぶ) 1831~1887

生「天保二年(1831)六月十二日」

別名「作左衛門」「主水」

地頭職「郡山」

文武館・広才館(文)・講武館(武) 創設

禁門の変 出陣

戊辰戦争 藩艦「乾行丸」艦長

平佐焼改良 外国貿易 兼喜神社再興

法名「永寿院殿昌山全久大居士」

没「明治二十年(1887)八月十日 五十六歳」

贈正五位

十四代当主 北郷 信麿(のぶまろ) 1876~1918

生「明治九年(1876)十月十二日」

法名「安養院釈蓮乗居士」

没「大正七年(1918)八月二十九日 四十二歳」

十五代当主 北郷 光久(みつひさ) 1918~1993

生「大正七年(1918)」

法名「端祥院泉岳光禅居士」

没「平成五年(1993)七月六日 七十六歳」

平佐北郷家墓地には2匹の猫の小さなお墓もある。

平佐北郷家の方によれば、猫を愛しとても可愛がった奥方がいらっしゃったようだ。

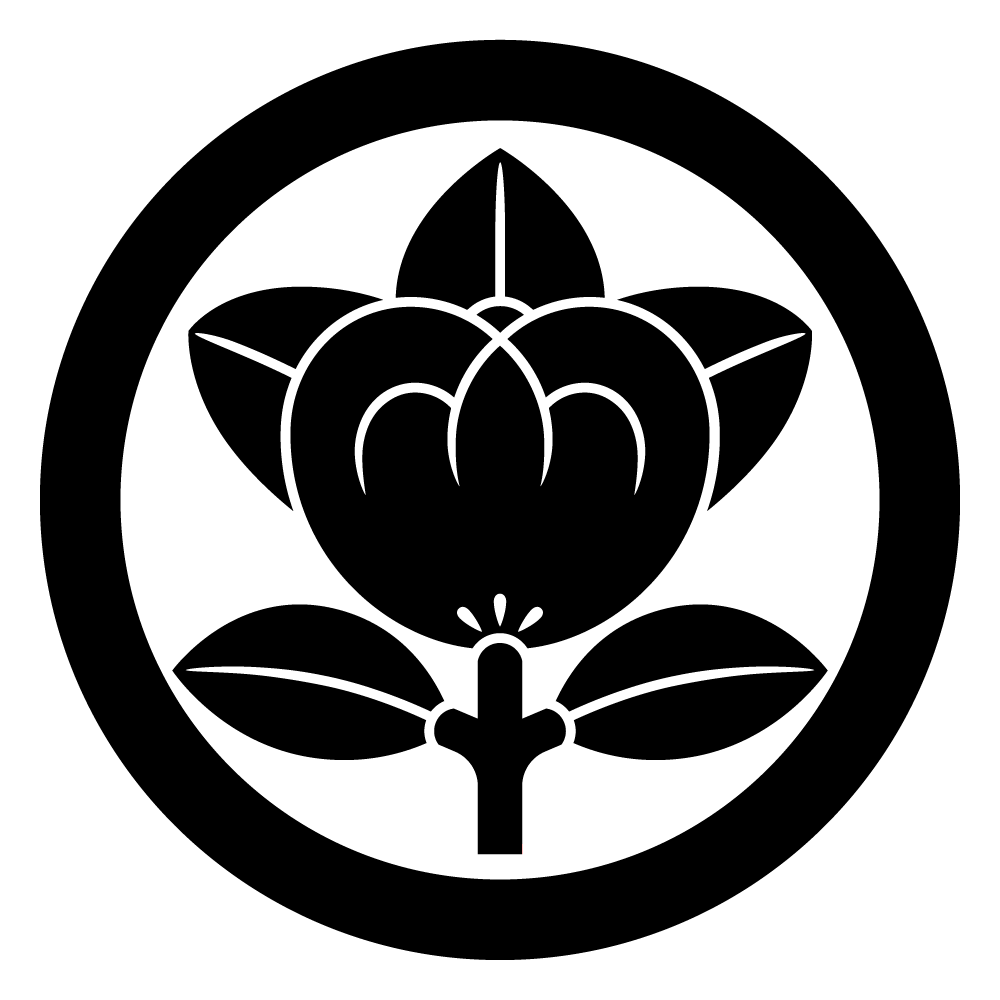

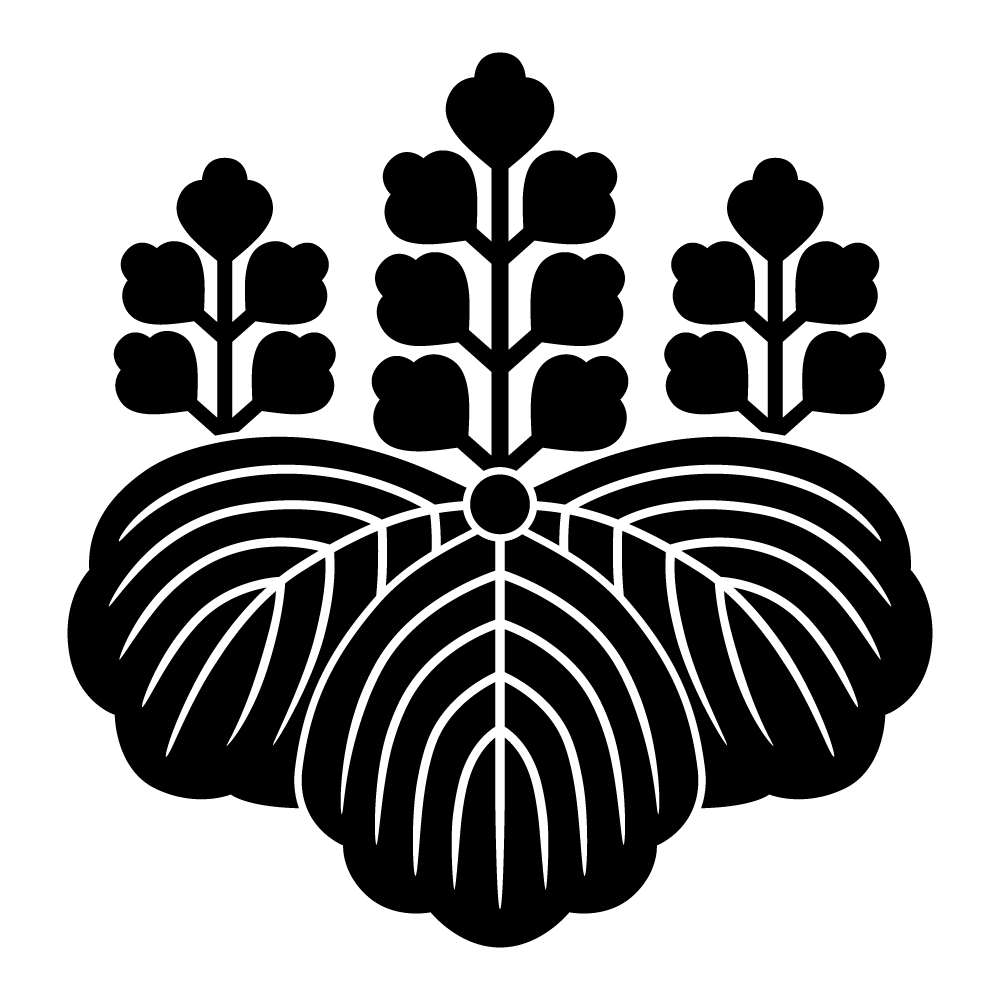

平佐北郷家家紋

平佐北郷家が家紋としてきた紋はいくつもあるが、代によって変わったりしているので大まかに記す。

・丸之内に六ツ丁字

・六ツ丁子紋

・桔梗紋

・五七桐紋

・しとう

・丸之内に籠目

・丸の内に橘紋

・丸之内に香形

・角丁子(五代目から定紋)

この丸に十字紋は、島津家一門出陣時の平佐北郷家旗印紋。

四ヶ所に切り欠きがあるのが特徴。

初代「北郷三久」から四代「北郷忠昭」まで「六ツ丁子」を使用している。

※代により丸の有無が異なる。

五代「北郷久嘉」前後で定紋として「角丁子」を指定し、以降代々角丁子を家紋としている。

平佐北郷家家臣の家にはこれらの家紋(角丁子以外)を拝領している家もある。

平佐北郷家 家臣 北郷家

平佐北郷家ではない北郷家が平佐北郷家家中に存在する。

そちらを家紋付きで紹介する。

平佐北郷家 筆頭家老北郷家 家紋:丸に十字(真ん中に細い直線有)

都城島津家八代(北郷氏八代当主)「島津忠相(北郷忠相)」の二男「北郷忠孝」の後で、三代久延に至り北郷二男家「北郷三久」の臣となり、文禄四年十月北郷三久に随い、薩摩郡平佐郷(川内市)に移住。

子孫北郷二男家(平佐北郷家)筆頭家老の家柄。

正徳三年六代北郷資祥の時、「久・忠」の字を避け「資」の字に改める。子孫東京住(断絶の為養子を迎る)。

①忠孝-②忠増-③久延-④忠盈-⑤久我-⑥資祥-⑦資晴-⑧資〇(?)-⑨吉兵衛

初代北郷忠孝は財部地頭職、永禄元年十一月四日宮崎郡飫肥郷新山(宮崎県日南市)で戦死。

二代北郷忠増・三代北郷久延 は都城島津家忠虎家老職・財部地頭職。

四代北郷忠盈は明暦二年六月四日北郷二男家「北郷久加」の命に背き平佐で自害。

平佐北郷家 家老家北郷家(辰久流北郷家)

都城島津家五代「北郷持久」の四男北郷辰久の後で、その子北郷忠総に至り文禄四年十月、平佐北郷家「北郷三久」に随い、薩摩郡平佐郷に移住。

正徳三年五月六日五代「北郷資将」の時、「久・忠」の字を避け「資」の字に改める。

①北郷辰久=②忠総(同族北郷忠徳二男)-③久利-④久旨=⑤資将(同族北郷忠補嫡子)-⑥資盈-⑦武右衛門

初代北郷辰久 安永地頭職

二代北郷忠総 家老職・中尾口地頭職

五代北郷資将 家老職

等を歴任。

平佐北郷家 家臣 龍岡家(忠治流北郷家)

北郷忠孝三代子孫 北郷久延の嫡子北郷忠治は、家を継がず出奔。

その子北郷忠補は慶安二年薩摩郡平佐郷に帰り、平佐北郷家「北郷久加」の臣となり、久延二男として分家。

北郷忠補の長男北郷資将は辰久流久旨の後嗣となり、二男資清は龍岡氏を称した。

関連史跡

平佐 南方神社(諏訪神社)

平佐 稲荷神社

平佐 兼喜神社

平佐 竈門神社

参考資料

「川内の古寺院」

「平佐由緒書」

「鹿児島県史料 旧記雑録」

「鹿児島県史料 旧記雑録拾遺 諸氏系譜二」

図説「中世島津氏」新名一仁氏

「不屈の両殿」島津義久・義弘 新名一仁氏

「川内市史」

「北郷久信報効事歴並歴代系譜」

「薩摩藩家老の系譜」

「本藩人物誌」

「薩陽武鑑」

「薩摩七十七万石 鹿児島城と外城」

「さつまの姓氏」川崎大十氏

「島津義弘公と茶の湯」より 島津修久氏

【御協力心より感謝】

岩川拓夫氏

場所

駐車場:同敷地内諏訪神社入り口前、又は広場横に有。

⇒出入口が少々出入りしにくいので注意。

【余談】

この場所は春になると桜が非常に綺麗で、お花見の場所としても有名。

また毎年3月末にひらさ北郷さくらまつりが開催されにぎわっている。

過去開催会の記事⇒「2023年・2024年」

平佐北郷家歴代当主を御祭神とした「平佐兼喜神社」についての記事もどうぞ。

伝北郷三久着用「赤糸威甲冑」は川内歴史資料館30周年記念特別図録「北郷家と川内」に大正時代の写真で掲載されている。

川内歴史資料館公式サイト刊行物一覧ページはコチラ。

※また新たな情報がわかり次第追記していこうと思う。

※本サイトで使用している写真・画像は無断転載禁止です。